“书籍是青年人不可分离的生活伴侣和导师。”

——高尔基

1、《一个人的朝圣》

作者:蕾狄·乔伊斯

《一个人的朝圣》是英国资深剧作家蕾秋·乔伊斯写的一本小说,是她的处女作,是一本关于自我发现、爱的回归、救赎与自我救赎、发掘万物之美的小说。

小说主线讲述的是退休的酿酒厂销售代表哈罗德,徒步从住处金斯布里奇,英国英格兰最西南的一个地方,走到了苏格兰贝里克,历经87天,627公里,去看一个罹患癌症的前同事奎妮的故事。

小说想要体现的主题有很多,不过也许因为作者是剧作家的缘故,所有的主题都能很完美地在场景中呈现,如同一颗颗明珠点缀在这趟朝圣之旅途中。退休综合征、失独、失偶、抑郁症、人到老年、原生家庭创伤、夫妻关系、媒体宣传乱象、盲从、自我救赎......所有的一切你都可以从这趟朝圣之旅中找到你的答案。

朝圣,朝拜的是什么圣呢?其实就是寻找最终的自我,真正的自我,然后与之握手言和。

——市发展改革委 贺怡芳

2、《追问》

作者:罗伯特·所罗门

一本引领心灵航向深邃海洋的灯塔之作。它以温柔而坚定的笔触,拨开思想的迷雾,让哲学的智慧之光洒满每一个渴望探索的灵魂。这本书,就像是与古今哲人的一场跨时空对话,从存在的本质到认识的边界,从道德的抉择到自由的追寻,每一章节都如同精心雕琢的珍珠,串联起人类智慧的璀璨项链。在这里,你可以与苏格拉底一同追问“未经审视的生活是否值得过”,与尼采并肩探讨“超人”的觉醒与超越,与康德漫步在“纯粹理性批判”的花园,感受那份对真理无尽追求的执着与热忱。当你合上这本书的那一刻,观沧海的喜悦从心底生发,世界从此更加宽广和深邃。

——市发展改革委 刘尚文

3、《乡土中国》

作者:费孝通

要从社会学的角度认识中国社会,一定绕不开著名社会学家费孝通先生的著作《乡土中国》。本书出版于20世纪40年代末期,作者通过学术却不艰涩的文字对中国乡土社会的传统社会结构、权力性质、礼法秩序等方面进行了鞭辟入里的阐释,是我们了解社会学的入门书籍。“乡土中国”并不局限于中国农村社会,而是对整个中国的传统社会结构及其成因进行分析,在“乡土性”与“现代性”的对比中理解中西方视角下的中国传统社会。在本书发表的70余年后,我们依然在重读经典,我认为其意义在于它可以为这个时代的我们提供答案或引发思考——在“现代化”与“去乡土化”的当下,我们又该如何取舍?

——市市场监管局 李北

4、《西窗法雨》

作者:刘星

法雨润物细无声。这是一部短小精悍、可读性强的法学入门书籍,没有冗长的说教,没有晦涩的理论,而是通过讲苏格拉底的慎重、恶法非法,讲陪审团制度、一般规则下的自由裁量、法律的双刃性等等,引入对西方法律文化的深入剖析。也让我意识到,不同的风土人情和文化造就了各民族不同的固有观念,立法者会依据千百年传承下来的思想造法续法,便呈现出了世界各国法律的千姿百态,但都深刻反映了每个地域最核心的正义观念和道德底线,这也是法律的一大奇妙之处。

作为新时代青年,我们不仅要睁眼看世界,也要时时回头审视自身,以敏锐的目光洞察中国法治的过去、现在和未来,正如作者刘星教授在前言中所说,“用历史的眼光看,如果要使我们自己的法律秩序更为美好,就需要看到世界,看到我们自己的过往,从中汲取经验,反思得失。”

——市机关事务管理局 钟钰泓

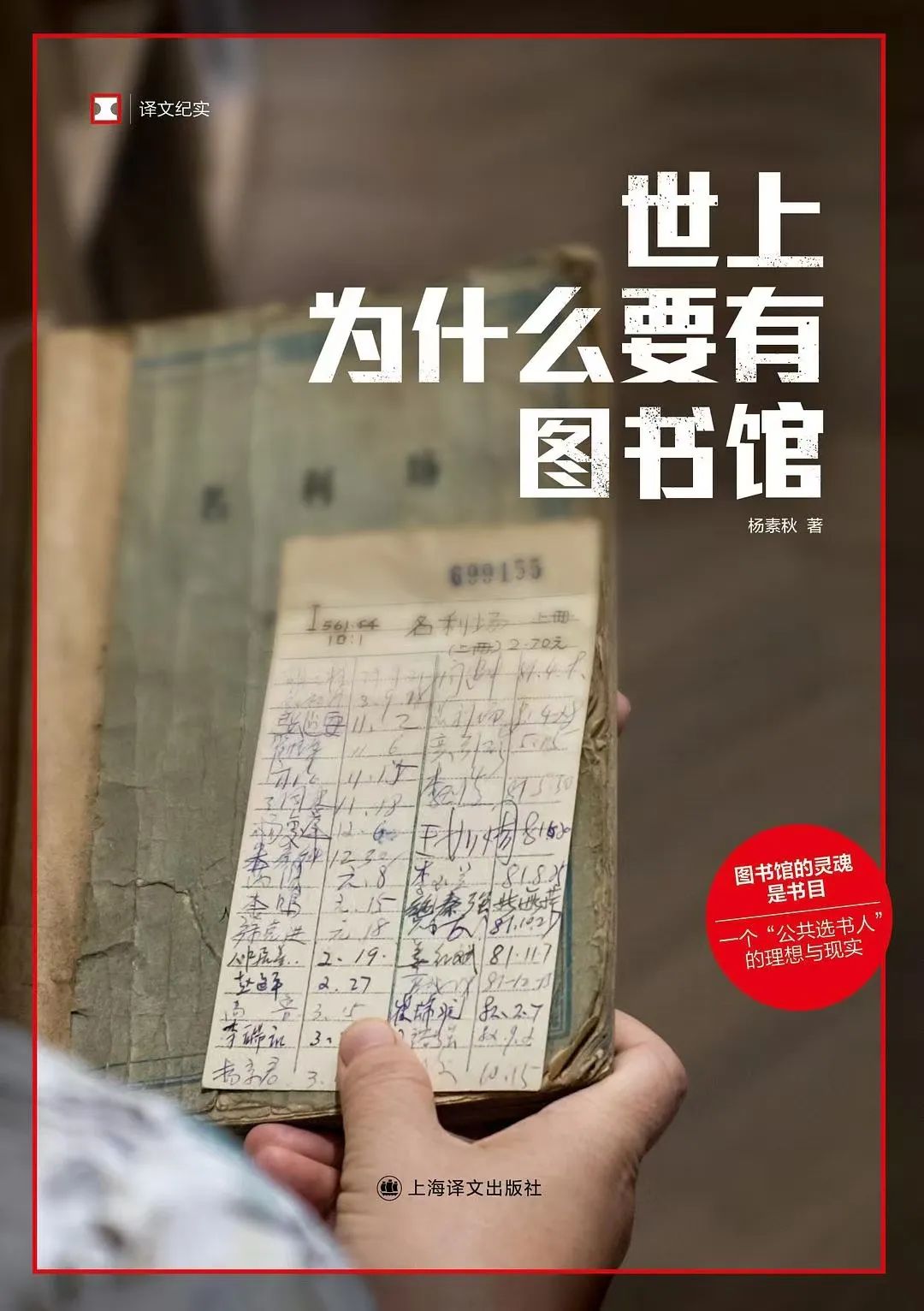

5、《世上为什么要有图书馆》

作者:杨素秋

这是一个真实的事件。陕西科技大学副教授杨素秋到陕西省西安市碑林区挂职一年,主持西安碑林区图书馆的建设。图书馆的灵魂是书目,在确定图书馆书目的过程中,她遇到了来自各方的压力和阻力,关关难过关关过,最终,理想与现实得到了最大的平衡。

本次事件获得央视新闻周刊、腾讯谷雨工作室、爱奇艺的关注和报道,杨素秋被誉为“公共选书人”。——这是一场属于理想主义者的胜利。平实,真挚,饱含热情,兴许就是纪实文学最大的意义。温热的赤子之心,托举起了这一座小小的图书馆,一年积淀,亦写尽无奈与心酸。由"最后的阵地"阅至最后一条书目,心中的感动早已满溢。从体制内路过的你,却教会了身在其中的我们,要为谁而向阳生长。

——市机关事务管理局 马璐

如果你也有好书推荐

欢迎联系王宇昕

18824257869(微信同号)